博客

|

永恒的青春,无限的热血 ──余光中

文:苏惠昭

当代著名诗人、作家、学者、翻译家余光中12月14日病逝於台灣高雄。

一生苍茫还留下什么呢?

除了把落日留给海峡

除了把灯塔留给风浪

除了把回不了头的世纪

留给下不了笔的历史

还留下什么呢,一生苍茫?

──《高楼对海》

还留下什么呢?

时间回到2008年10月2日,这一天离余光中10月7日(九九重阳节)80岁生日还有5天,台湾艺文界齐聚一堂为诗人暖寿。“寿庆有馀,光耀九州──艺文界诗歌雅集,庆余光中八秩嵩寿”,邀请帖是这样写的,具名邀请者是中华民国笔会会长彭镜禧与台北市文化局局长李永萍。

诗坛祭酒

写作一甲子笔锋仍在大唐盛世者几希?写作一甲子作品依然笑傲市场者几希?写作一甲子,犹仍矗立顶峰,望着退也退不出的文学江湖,年复一年持续被各种“文学活动”绑架至台北至上海至新加坡而身不由己者,几希?

答案都是余光中。台湾艺文界齐聚为之贺寿,场面可谓空前,恐怕亦将绝后。

余光中“赏"给自己的生日礼为3本新书:诗集《藕神》、评论集《举杯向天笑》、王尔德剧本翻译《不要紧的女人》。继《逍遥游》、《听听那冷雨》之后,《莲的联想》、《白玉苦瓜》、《望乡的牧神》也重排出版。学术界以苏其康主编祝寿专集《诗歌天保》向诗人致敬。陈芳明主编《余光中跨世纪散文》交由九歌,《余光中60年诗选》交由印刻出版。《印刻文学生活志》提前开跑,5月号即已推出"炼石补天60年"余光中专号。陈幸蕙继2002年《悦读余光中:诗卷》,皓首穷余文6年,以《悦读余光中:散文卷》作为80寿礼,未来另有游记文学之卷。

为了这一日,华人文学圈已经放了一整年的烟火。纸本书外,对岸有“余光中与20世纪诗文学国际研讨会”,台北有“余光中先生80大寿学术研讨会”,高雄中山大学和香港中文大学轮流举办余光中手稿暨文物展。

望向90

台北暖过了寿,余光中偕夫人范我存飞往南京。九九重阳这一天,他选择回到故乡,那里有他念过的小学、中学、大学,其中秣陵路小学有一“余光中班”。南京大学则以出版《乡愁四韵》共襄盛举。

有华人之处便有人吟诵“给我一瓢长江水啊长江水”;便有人吟诵“小时候,乡愁是一枚小小的邮票”。那麽么一生苍茫,还留下了什么呢?一千多首诗是不是足以吸尽海峡之水了?一千篇散文、评论是不是能够砌起一座灯塔了?更重要的是,在通往90的路上,余光中仍在峰顶上前行,持续创作。

你们以为已经盖棺论定了,其实我还要写到90岁。所以今天你们评论的,再过5年就变成明日黄花了。(余光中与陈芳明对谈)

日复一日,他驾着车从河堤路住家出发半小时后来到西子湾的研究室,总是先拔掉电话以挡掉过多的干扰。他还欠九歌一本散文集,同时埋首迻译济慈诗选,预备2010年出版。

一甲子,他将身躯焚烧给了文学,一身嶙峋瘦骨便是炼石补天的证据。

重九为清秋佳节,含有辟邪避难的象征。然则茱萸佩囊,菊酒登高,也无非象征的意思。诗能浩然,自可辟邪,能超然,自可避难。茱萸的孩子说,这便是我的菊酒登高。

──《九九重九,究竟多久?》

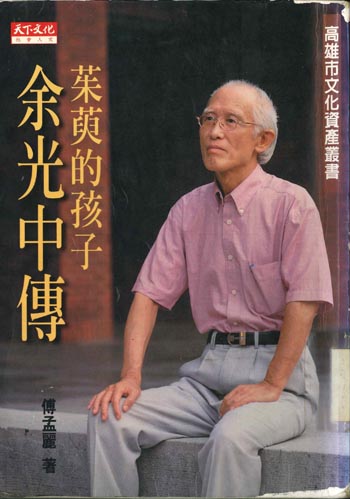

余光中是“茱萸的孩子”。1999年出版,由傅孟丽执笔的余光中传,便以此为名。

航向南方之南

1929年重九日,余光中出生于南京,祖籍福建。1937年对日抗战起,他的就学纪录无异一页逃难史,先随母亲逃往上海,辗转至重庆与父亲相聚。胜利后由四川回返南京,分别考上北京大学与金陵大学,舍北大而就金陵后,不凡的文学才情如火山迸发,发表了生平第一首诗《沙浮投海》……星星不见了/大海不叫了/星去睡觉了/海也睡着了……,那年他19岁,坐在家中二楼窗口,远眺紫金山隐隐翠微,诗就这样从笔尖流出。

“那稚气的少年绝未想到,起跳的这颗诗心会一直跳到80岁,60年后仍会坐在窗口写诗,而窗外不再是山,是茫茫的海峡。”80岁前夕他重新腾写一遍19岁的诗时,这样惊喟。

接下来国共内战,余光中又与母亲从南京逃到上海,一路往南到厦门,转学厦大外文系,未几又随父母迁居香港,失学一年;1950年落地台湾,以同等学历考上台大外文系3年级,成为梁实秋的门生。22岁,动荡不安的日子终于转趋安稳,于香港失落的文思翩翩然回来了。余光中“注定要做南方的诗人”,“要在亚热带的风雨里成长”。

余光中两度赴美,第一次在1959年,取得爱荷华大学艺术硕士学位;1964年则应美国国务院之请,赴美巡迴讲学一年。在台湾,他先后任教于台师大、政大,1974年应聘至香港中文大学,此去11年,香港成了继台北的20年之后,居住最久的城市。可他千万个料不到,香港返台,他又航向南方之南,接下高雄中山大学聘书,“让春天从高雄出发”。

2009,这是他生根高雄的第24年,“台北已渐行渐远,变得陌生”。余光中闻到了一股南部人的气味从他的皮肤他的手心渗出,他写高雄因此比任何人都多。现在他是中山大学讲座教授,还为研究生上翻译课,更是中山大学镇校之宝。那一间向着台湾海峡背靠柴山的他的研究室,将会永永远远保留下来。

他的银发以及柴瘦的身影,也将凝成一枚永恒的月光在海上。

贴着生活写

诗与散文双轨追求,开创余光中浩瀚的文学版图。以诗为经,以文为纬,纵横半世纪以上的艺术生产,斐然可观;那已不是属于一位作者的毕生成就,也应属于台湾文坛创造力的重要指标。他笔下挥洒成形的恢宏气象,既是个人丰饶生命的投影,也是当代历史魂魄的缩影。从旧世纪到新世纪,从扬眉少年到慈眉老年,由于他同时经营两种文体,任何一个时期都从未出现歉收的迹象。诗风与文风的多变、多产、多样,盱衡同辈晚辈,几乎少有匹敌者。(陈芳明《左手掌纹,壮丽敞开》──《余光中跨世纪散文》前言)

文学创作是如何开始的?德国文豪歌德说过意思大约是这样的话:他所有的诗皆即事即景,遇有什么可写的就写,诸如朋友的告别式、失败的恋爱,并非有什么触动了内心深处,并非为了要去挖掘深沉的希望,完成博大的哲学体系,一切都是从生活中来。歌德说这话,余光中认为他约莫是和人辩论时故意说的,“不过我大体也是如此,创作来自生活,生活起了一点什么变化就把它写下来……”

“贴着生活写”,如此寻常的写作动机,如何写出宛如奇峰异嶂层叠的散文?如何营造诗艺至“炉火纯青,止于至善”?

本事与天才

余光中自己有几个说法。首先,他定位自己,三分之一是学者,三分之二是作家。作家的他读书随兴之所至,不成系统;学者的他则不然,比如讲授文学通史,欢喜与不欢喜的都必须读而研之。

其二,他这一代的人,因为大量阅读旧小说而打下了中文根底,“旧小说虽文白夹杂,可却简练,像《儒林外史》,很长一段章节不用一个“的”字,照样可叙事可抒情。”从旧小说出发,中文为体,吸收西方文化,这奠定了余光中写作的基础。

其三,关于写作的态度。

作家在追寻、发展自我的过程中,他一路结交古今中外朋友,有些朋友后来甚至变成了“家人”,影响思维,占据灵魂一方,王尔德(Oscar Wilde,19世纪英国作家)、梵谷、披头四,都是余光中所谓的“我的家人”。

依据“家人”王尔德的说法,他过日子用talent,写作用genius。余光中对生活与写作的态度大抵也是如此,凭本事过日子,写作则要动用天才,“总不能过日子也很戏剧化,这样人生太累了!”所以他生活平淡,穿着如公务员,资料装在一卡旧兮兮的007手提箱里,连饮食亦十分寡淡无有变化。

都说文如其人,偏偏这不一定对。

“写文章有时候是补偿,文不如其人,而是如‘想成为’的那个人,”余光中解释。初识余光中者都认为他很儒家,端正严肃,不苟言笑,这样的性格写起文章来却是奔放热情,气势恢宏,时而挟带惊人的幽默,这当然是“动用天才”的结果了。

雄厚如斧野旷如碑

其四,关于写作的技艺。

“张晓风之难得,在于她是台湾极少数不受张爱玲影响的作家,”余光中忽然这么天外飞来一笔,祭起一阵迷雾,然后他手一扬指出方向,“而我是绝不受张爱玲影响的!”

余光中分析过,一个张爱玲一个钱钟书,都因为夏志清钦点而经典化,“夏的慧眼识英雄,在于他不相信左派那一套,也不信现代主义那一套。”1930年代的钱钟书斯人已远,1960年代的张爱玲便成为台湾当代作家取法的对象,前仆后继踏进了“张爱玲学校”。

余光中欣赏张爱玲,却一天也不肯进“张爱玲学校”,他无意取法当代,而他走上阳刚一路,关乎性格,其实也是在寻找属于自己的风格,所以吸收足够了梁实秋、钱钟书后,又越过张爱玲往回看,对五四诸家淡而无味的文字则敬谢不敏,于是又回去得更遥远了,终于“回到了唐宋八大家,回到孟子史记,回到整个民族。”

“我投入散文是为了一枝男得充血的笔,一种雄厚如斧野犷如碑的风格,”余光中解释,当年他说这话是针对五四,“我实在不满意五四早期,朱自清、冰心那种斜风细雨的,又像淡茶又似橄榄的文字,无滋无味像素描像水彩画,为什么就不能阳刚,不能气象万千呢?”

恒久的青春热血

于是他留下了几段研究“余体”者必背之诵之的艺术宣言:

一为:“我所期待的散文,应该有声,有色,有光;应该有木萧的甜味,釜形大钟鼓的骚响,有旋转自如像虹一样的光谱,而明灭闪烁于字里行间的,应该有一种奇幻的光。”(《左手的缪思》)

一为:“我真的想在中国文字的风火炉中,炼出一颗丹来。我尝试把中国的文字压缩、槌扁、拉长、磨利。把它拆开又并拢,折来且叠去,为了试验它的速度、密度和弹性。”(《莲的联想》)

王鼎均在2009年出版的回忆录《文学江湖》记了余光中一笔,很重要的一笔。他说:“他(余光中)的语言,把欧化(翻译)、古化(文言)、土方(方言)三者熔铸为新的合金,句法伸缩疏密间贯以奔腾的文气,前所未见,讲意象讲节奏,也似乎开来多于继往。”

余光中用右手写诗,左手写散文,对读者来说,无论诗或散文,他代表的则是恒久的青春,无限的热血,年轻时如果没有一点余光中,生命便失了血色和活力。

变迁的居所,多重的忠诚

一片大陆,算不算你的国?

一个岛,算不算你的家?

一眨眼,算不算少年?

一辈子,算不算永远?

──《江湖上》

我是谁?余光中一直在问。

一直在问,因为他不断的在迁移,不断的被分类,地理上和精神上的。陈芳明编选《余光中60年诗选》,直接以“台北时期”、“香港时期”、“高雄时期”断代划界,地理环境对余光中创作的鲜明影响斑斑可考,他承认“每换一个居住地,面对新的地理环境,对作家的创作都是考验和挑战,但那也是创作的筹码。”

以到高雄为例,头先两个月心生茫然,之后就逐渐定下来,生活也投入了,这就有了灵感和题材。不管喜欢或不喜欢,余光中认为,当作家能够坐下来写这个地方,就表示到位了,就位了,表示正在与这块土地交流,“某种意义来讲,这个地方就是你的了!”

普罗旺斯是梵谷的,上海是张爱玲的,三峡是杜甫的,海南岛是苏东坡的,余光中呢?南京曾经是他的,台北曾经是他的,还有美国和香港,如今呢,余光中说,高雄是他的,他掌管着旗津的灯塔和台湾海峡。

“大陆是母亲,台湾是妻子,欧洲是情妇。”他既多变又忠贞的爱情里却没有美国,“美国是弃妇,”他说,是他曾经爱过已经不爱不想回头看望一眼的弃妇,而台湾是妻子,“台北是前妻,高雄是第二任妻子。”

变迁的居所,多重的忠诚,复杂的思虑,在在造成余光中的身份认同危机。“我”总是暧暧昧昧、朦朦胧胧,是谁又不是谁,是谁又是谁。诗人说他是学院派,学院派说他不是学院派;传统说他现代,现代说他传统。他写高雄,自认是高雄人,高雄却说他是台北人。台湾人说他是中国人。中国人说他是乡愁诗人。

“一个人如果从意识型态出发,只放大我的一面,完全故意忽略我的另一面,我就会被归类为什么,”余光中说。

自我探索之旅

他注定必须和基本教义派交手,与各种颜色混和,“大概身份很清楚的人多半是基本教义派,基本教义派是快乐的,简单的,他们不必自我探索。”

他的生命却是一场漫长艰难的自我探索之旅,途中也无可避免的遇到政治。生生不息的问号汹汹涌涌拍打,“这反而是对创作的刺激”。

余光中与陈芳明,这两个名字连在一起之所以成为话题,乃是他们开始于一段关系匪浅的师生情缘,接之而来的是巨大的断裂,整整15年,赴美留学的陈芳明名列国民党黑名单,被切断了回台湾的路。

文学也许可以不介入政治,但政治必然介入并扭曲文学。1977年,余光中以一篇《狼来了》点燃台湾乡土文学论战,漫天挟带着意识型态的烽火中,他被戴上“反乡土”、“反本土”帽子,套用现在的话,就是“不爱台湾”、“卖台”。比之这一路走来他参与的“现代诗论战”、“文白之争”、“天狼星论战”、“抽象画论战”,这一战让余光中腹背受敌,尽管他从未把乡土文学和被毛泽东讴歌的“工农兵文学”画上等号。

当时陈芳明选择了站在乡土文学的队伍,20年后师生重逢,“我知道我再也回不去那年与诗人一起捧读诗稿的时光。政治、党派、意识型态、国家认同,在诗人与我之间的情谊中,撒播了过多的杂质。”重逢是苦涩的,但“文学必须回到艺术的纪律,回到审美的位置,”当一切杂质随着时间沉淀,陈芳明终于确定:“如果有人问起我的师承,我的答案不再迟疑。在文学的追逐中,我确信,余光中是我的现代,也是我的古典。”

不只陈芳明,对台湾第二代、第三代诗人来说,余光中亦是以父亲与典范的形象存在,是启蒙者。

而那一场乡土文学论战,余光中后来是这么说的:“当时也有人劝我再为文澄清,可是我觉得会是徒然。真理未必愈辩愈明。论战事件,是方便粗糙的文学史家贴标签,分楚汉。但是哪一个真有分量的作家是靠论战,甚至混战来传后的呢?”

只有文学,只属于文学

终于他知道自己是谁了,他不会再和自己吵架,但别人找上门的那不算,公开批评教育部“删减文言文政策”这事无关个人。

四十岁时他还不断地仰问/问森罗的星空,自己是谁/为何还在下面受罪/难道高高在上的神明/真的有一尊,跟他作对?/而今六十都过了,他不再/为忧惧而烦恼,他的额头/和星宿早已停止了争吵/夜晚变得安静而温柔/如一座边城在休战之后/当少年的同伴都吹散在天涯/有谁呢,除了桌灯,还照着他/像一切故事说到了尽头……

──《后半夜》

他只属于文学。湖南常德沅江2.5公里长的河堤,一路刻诗,从屈原开始,也有洛夫、郑愁予,余光中当然不可能缺席。

那一条属于中华民族的诗的长廊里,他实现了少年时对中国的承诺:“中国将以他的名字为荣”。中国大陆评选“当代散文八大家”,他与冰心、季羡林、金克木、张中行、汪曾祺、余秋雨并列。九歌出版社创办人蔡文甫至今坚信余光中一定能得诺贝尔文学奖,但,“一个作家能被自己民族所接受,就是最大的光荣”──余光中却是这么说的。

注:本文转载自台湾光华杂志网站。