博客

|

金雁 | 读不懂的高尔基 [

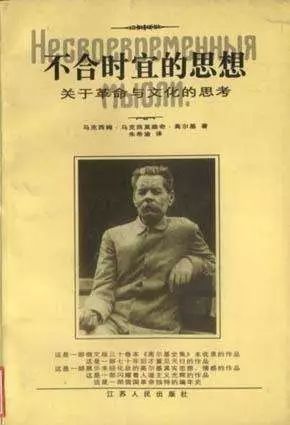

手头这本高尔基文集《不合时宜的思想》使我困惑不解。从历史学的角度我对高尔基及他那一代俄国知识分子的“艰难历程”已有所了解,而且在阅读之前我已知道在本书中我会读到一个“人道主义的高尔基”,甚至可能还是一个“自由主义的高尔基”,他既不同于此前那个“无产阶级的海燕”,也不同于此后那个“社会主义现实主义”的御用大师。

但我真的开始细读本书时,我仍困惑了。我惊叹于作者对十月革命后时局与社会的深刻洞察,对以“革命”名义作恶表示的强烈义愤,对民主宪政理念的了解与坚持,对知识分子的人格、尊严与思想自由的执着信念,对俄国人国民性的阴暗面及其在革命中的表现的尖锐评论与那些不幸而言中的预见。当然,对这一时期他不顾个人安危而挺身救助那些政治落难者的行为,对于他在布尔什维克驱散立宪会议之时发出的“来复枪驱散了近百年来俄国最优秀分子为之奋斗的梦想”的严正抗议,就更是令人感到震撼了。

正是由于他如此“不合时宜”,以致最后他不得不走上出国漂泊之路。到这时为止,这个高尔基还是我们读得懂的,这个高尔基甚至与“无产阶级的海燕”也不矛盾——因为“海燕”在当年那个时代也是“不合时宜”的叛逆者,而同情弱者、维护正义、伸张人性、抗议强权等等“不合时宜的思想”也合乎逻辑地可以成为“海燕”的灵魂。毕竟,“海燕”也好,“不合时宜者”也好,都是在扮演社会批判者或“异见分子”的角色,都在充当社会的心灵与头脑、人类的良知与理性之象证,都是俄国传统所谓“知识分子”的典型品格。

然而十年之后他从海外归来,一头扎进了赞美斯大林体制的大合唱队列中,而且表现得如此“出色”:他已经不是一般地合乎“时宜”,而是在挥刀砍向那些“不合时宜者”;他已经不是一般地从异见人士变成了“无不同政见者”,而且还率先向异见人士、被怀疑有异见的人士乃至被指定为异见者以便其他无异见者可以踩着他的尸体向上爬的人士发出了血腥的吼叫:“敌人不投降,就叫他灭亡!”就是这个高尔基,回国后不久便领导写作了“俄国文学史上破天荒第一次颂扬奴隶劳动的那本可耻书籍”(索尔仁尼琴语)——《斯大林白波运河修建史》,当年的人道主义者这样赞美劳改工程:“对人的原料进行加工,比对木料进行加工,要困难不知多少倍!”至于高尔基在吹捧斯大林方面的表演,由于过分肉麻就不说也罢。

当然,曾有人解释说这一切都是强加于高尔基的。这种解释把高尔基的晚年几乎说得如同囚犯,甚至连他的死因也似乎不明不白:当年苏联大肃反时当局就曾宣称这位红色文豪似乎是被“人民的敌人”暗害的。而到了“解冻”时代也就有人请君入瓮,把暗害者的罪名扣到了斯大林当局的头上。

如果是这样,高尔基似乎也就没什么“难读”,可是严肃的历史学家好像很少支持这种说法,如同不支持说斯大林的暴政是由于他当了沙皇的密探一样。

因此我们只得承认,至少在没有证据前只能姑且承认,高尔基的确发生了难以解释的转变。

如前所述,高尔基从“海燕”到“不合时宜者”的心路旅程是不难解释的,因为这两者可以用人道主义精神串起来。如果高尔基并没有当过“不合时宜者”(如同改革前我们的印象那样),那么他从“无产阶级海燕”到“红色文豪”的历程也是不难解释的,因为这两者可以用“社会主义”信仰串起来。在前一种情况下,高尔基的形象就如同雨果《九三年》中描述的那个出于比革命更崇高的人道精神而放走了贵族的高尚革命者郭文。而在后一种情况下,他的形象就如同那笃信“贫下中农打江山坐江山”的阿Q式“革命”者。

然而从“不合时宜者”向“红色文豪”的转变,却委实令人费解,因为这犹如郭文变成了阿Q,其不可思议的程度,要远远胜于朗德纳克侯爵变成郭文,也远远胜于阿Q变成了赵太爷。关腱在于按人们通常的见解,信仰的改变乃至“阶级立场”的改变,都要比人格的改变容易解释。如果一个人原来虔信自由主义,经过深思后又改信了社会主义,或者相反;先信社会主义后信自由主义,那不会使人惊奇。如果一个人原先忠于“封建王朝”,在社会变动中重新站队,转而效力于“资产阶级共和国”,那也不令人诧异。但如果郭文变成了阿Q,那就如同普罗米修斯变成市井小偷一样令人难以接受了——尽管从“主义”的角度讲,也许普罗米修斯的“盗”火与小偷的窃财都可以解释为蔑视财产权的某种“主义”。

为了避免这种解释的困惑,许多人力图从“主义”中寻找“高尔基这两个极端(按:指“不合时宜”与御用大师)背后的一致性”,试图证明“正是那些促使他反对十月革命的因素导致他拥抱斯大林体制”。这些评论者还认为:“高尔基的这段曲折一定程度上在激进主义革命的知识分子朋友或同路人中颇具代表性,那些与革命时分时合,虽有龃龉但最终仍然认同的人为数不少,只是不如高尔基富有戏剧性罢了”。

我对此难以苟同。问题恰恰就在于那些人“不如高尔基富有戏剧性”。这个差别恐怕不是能轻易地“罢了”的。的确,同情革命但又嫌其“过激”,认同变革但又惊惧于其“代价”太高,赞成其宗旨但又厌恶其血腥手段的知识分子“同路人”在当时的俄国是不少的。他们的确与革命“时分时合”,但只要人格未被扭曲,就不会“合”得那么“富有戏剧性”。可以设想他们会为未来的彩虹而容忍眼前的血腥,但却未必会高声赞美血腥。而在此后的进程中他们也往往难以逃避在这二者间进行选择:或者因不肯赞美血腥甚至只因赞美之声不高而被“分”了出去,或者违心赞美而牺牲了人格——而在后一种情况下已不能说“正是”那种高尚的人道精神“导致”这种赞美了。

更何况从高尔基的“不合时宜的思想”来看,他对十月之变的抨击已经不仅是非议其手段而认同其方向、同情其宗旨而担心其“过激”了。他指责布尔什维克的来复枪驱散了近百年来俄国最优秀分子为之奋斗的梦想,而不是指责其为实现这一梦想付出的代价太大。他以《一月九日与一月五日》为题,把1918年对支持立宪的示威工人的镇压等同于1905年沙皇对请愿工人的镇压,显然,他在此并不是嫌对1905年惨案的报复太过激烈。

实际上,如果真是基于理想主义的认同使高尔基不计较手段的分歧而放弃了反对派立场,那么这应当发生在列宁时代才合乎逻辑。的确,即使反对十月革命的人也往往不否认革命中存在着某种程度的理想主义激情,而从列宁到斯大林时代,无可否认的趋势是这种激情在消退,而越来越让位于既得利益的实用主义。像孟什维克学者П.П.马斯洛夫、崩得首领Д.И.扎斯拉夫斯基以及一大批“同路人”作家如В.В.伊万诺夫、П.А.皮利尼亚克、А.Н.托尔斯泰等人就是基于这种“同路者理想”而在列宁时代完成了与革命从“龃龉”到“认同”的转折的。到了20世纪30年代,这样的转折已经很难发生了。这时发生的知识分子“忏海”潮与党内反对派的“归顺”风一样,如果不是迫于压力、卖论求生,或者是麻木不仁、随行就市,那就恐怕有更为形而下的成分。当然,不能说这个时代的社会一点理想主义色彩也没有,但这点剩余的“理想主义”若能感召高尔基并使其转向,他当初怎么会执意与列宁过不去呢?

或又曰,“感召”了高尔基的并不是理想主义激情,而是苏联建设的成就。“看到俄国成为一个有秩序的大工厂”,高尔基圆了“强国梦”,于是也就心悦诚服地抛弃“近百年来俄国最优秀分子为之奋斗”的那些价值了。但如果高尔基真是这样的“强国主义者”,他在斯托雷平时代就应当效忠沙皇才是,因为镇压了“一月五日”请愿者之后的斯托雷平的俄国,当年在经济上也同样出现了空前的繁荣。

因此我认为,导致高尔基转而“拥抱斯大林体制”的,绝不是那些“促使他反对十月革命的因素”,甚至也不是那些当年使他成为“无产阶级的海燕”的因素。《不合时宜的思想》中译本封底有编者之言:“高尔基是一座森林,这里有乔木、灌木、花草、野兽,而现在我们对高尔基的了解只是在这座森林里找到了蘑菇。”

问题在于这“蘑菇”是从哪里长出来的?是在健壮的“乔木”上,还是在腐烂的朽木中?

在由“龃龉”而转变为“认同”的人中间,除了那些原来同情革命而后因“同路人理想”原谅了革命的血腥的人以外,还有其他种种类型。例如有人从民族主义、爱国主义立场出发,认为不管什么“主义”、使用了什么手段,能使俄国强大并战胜仇敌就是好的。二战时期的白俄侨民中不少此类人士,当时甚至连过去的白军统帅邓尼金也向斯大林进表称臣,并请缨抗德呢。

还有的则是出于一种类似于“和平演变”“曲线改造”的动机,其典型便是以前立宪民主党人Н.В.乌斯特里亚洛夫为代表的“路标转换派”。

正如当年的斯托雷平改革使不少沙皇当局的反对派认为外部反抗不如内部推进,从而发表《路标》文集宣布改变路线与当局和解一样,1921年苏维埃政府放弃“战时共产主义”而改行新经济政策,出现了一定程度的经济自由化,这也使该政权的一些反对派产生了改外部反抗为内部推进的想法,于是在白俄侨民中出现了《路标转换》文集与同名杂志。其中的乌斯特里亚洛夫等人更于1935年回国服务于斯大林治下,完成了另一种“从龃龉到认同”的进程。

高尔基的历程显然与以上这些人都不同。他的“转变”既不是出于“同路人理想”,也不是出于民族主义或“路标转换”意识,那么是出于什么呢?惯于从形而上的角度寻找“动机”的研究者们至今未能提供可信的解释。

然而,为什么我们一定要在形而上的层面钻牛角尖呢?在没有新的证据支持这些形而上的“动机说”之前,我们不妨设想:也许事情本来并不那么复杂?也许老百姓的思维方式比学者的思维方式更能理解这一切?也许我们的大文豪并非整天生活在形而上世界,他也会有形而下的考虑?也许从郭文到阿Q的转变并不是那么不可思议,只是可能不像“从朗德纳克变成郭文”或“从阿Q变成赵太爷”那样更有“思想史”色彩或更富于“学术”意义?也许高尔基的转变机制并不是个思想问题,而更大程度上是个人格问题?

其实并非“也许”,早在高尔基仍是“不合时宜者”时,他就已经在给前妻的信中透露了苦衷:他“对没有实际效果的文字抗议感到厌倦”了。高尔基不是鲁迅,不会沉醉在“绝望的抗战”中;知其不可,何必为之;悲剧难演,喜剧何如?考虑到“实际效果”,高尔基不得不“合乎时宜”起来。当然,也许他本来没想要“合乎”到后来那种程度,但这哪里由得了他!在20世纪20年代末30年代初,斯大林在对党内反对派(或“反对派嫌疑人”)大开杀戒以前,已经先在“同路人”身上牛刀屡试。从沙赫特案件到“工业党”“劳动农民党”“孟什维克联盟局”等“地下党”狱,早已使“同路人”们谈虎色变,更不要说“不合时宜者”了。高尔基在这时回国未必是纯粹出于“思想史上的原因”,但他既然回来,以他的身份与当年的表现,能不把“时宜”“合乎”到最大限度吗?

当然,这样的解释容易招致的一种批评是:大文豪会如此屈从于权势么?试看他当年面对沙皇专制,是何等正气凛然!但关于这一点,索尔仁尼琴在他的著作中已作过有说服力的解释:那种专制比起“古拉格”来,是太小儿科了!在小儿科里经受了考验的人格如今发生了扭曲,并不是很奇怪的事。

于是,《不合时宜的思想》一书给人的感慨太多了。这本书无疑使高尔基作为一个深刻思想家的形象丰满起来,但它同时也使我们看到了一幅人格的漫画。如果没有这些思想,从“海燕”到“红色文豪”的高尔基给人的印象是个单纯的左派作家,犹如一个“苦大仇深的老贫农”,虽谈不上深刻,却有几分可爱的朴实与天真。而知道了这些思想之后,却不免使人在惊叹之余也倒抽一口凉气:我们还有必要煞有介事地反“左”吗?这些人原来什么都明白,只是我们这些受愚弄者显得太傻太憨了!

这不禁使人想起我国那场“批林批孔”的闹剧被戳穿后人们的议论。那时有南北二教授都在闹剧中出彩甚多,而南方教授早在1949年以前便一贯反孔,此时真戏真做,也不知他是否明白导演者的醉翁之意。北方教授则从来以孔门传人自命,此时却反戈一击,突然变成了最“合时宜”的反孔明星。闹剧收场,人言啧啧,也不知此二教授的悲剧,哪个更可悲些?

当然,无论是我们这里的二教授,还是人家那里的高尔基与其他文人,都并非历史浩劫的主要责任者,我辈发此感慨也不是要在人格上苛责前辈。但场间有句被说滥了的套话:做人难,做名人更难。笔者却想改为:做名人难,做“人”更难。难得糊涂,难得聪明,更难得真实!

本文选自《东欧札记二种》,金雁/著,东方出版社,2015年9月。