博客

|

朱学勤 | 道德理想主义与政治国家的关系——法国大革命的启示 ...

道德理想主义与政治国家的关系

文:朱学勤

山怀孕了,宙斯很吃惊。但山生了个老鼠。你把我看作老鼠?总有一天,你会把我看作狮子的。

——阿泰纳奥斯:《学者们的宴会》

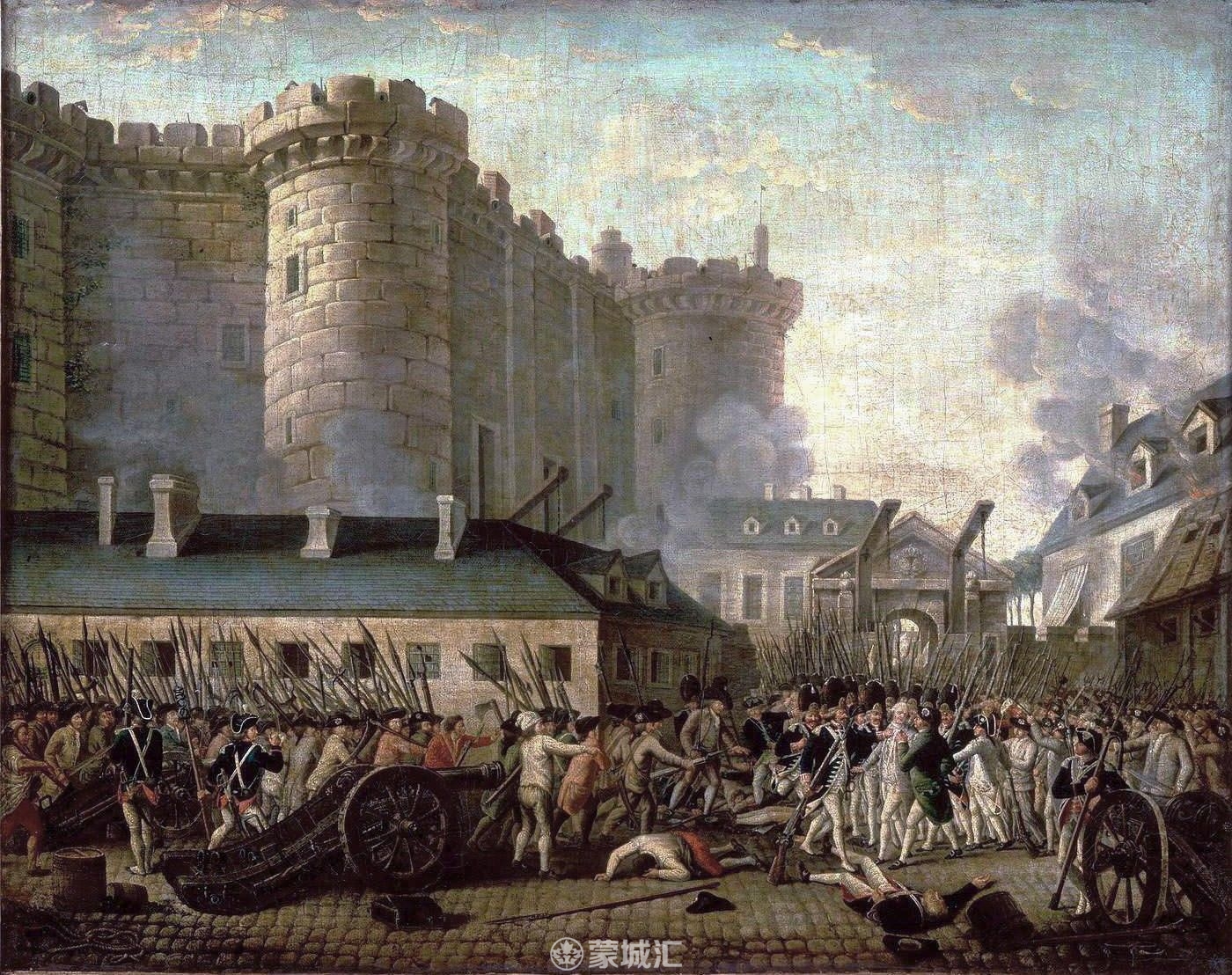

巴黎有日出,喷薄欲破晓。不消多时,塞纳河边的辉煌日出,却沉沦为悲壮的日落,沉落新利维坦的巨口。“道”高一尺,魔高一丈,巨大的理论创见,导致巨大的理论流产,“共和二年的文化革命”几乎成为一个血污交汇的流产病房。然而,这不仅仅是卢梭、罗伯斯庇尔的个人失败,而是人类藉法兰西之手第一次挽救此岸、在此岸创造彼岸的失败。从1793年以来,卢梭之巨掌仍然提拎着近代文明的痛处;罗伯斯庇尔之遗体,仍然压迫着世俗社会的脉动。这是两个失败的英雄,失败的英雄却比成功者留下了更为丰厚的精神遗产。

正如当年卢梭从教会死手中接过救赎论遗产,我们今天是否也应该掰开卢梭的死手,从中救活他道德理想主义的遗产?正如罗伯斯庇尔对中世纪道德生活有不忍之情,我们今天是否也应该对法国大革命的执着追求有一份不忍之情,建立起一种在学理上饱含同情的批判?让我们试试看。

一、先验与经验共创历史

卢梭从先验逻辑进入历史,反对伏尔泰对既往历史的乐观估价,断然否定人类的已然状态。他从先验原理抽象出几条不证自明的逻辑起点,喝令江河改道,放弃已然,进入应然。这种先验主义政治理想一度成为法国大革命追求的目标、罗伯斯庇尔的政治实践。法国大革命失败,启蒙运动灰飞烟灭,卢梭哲学又成为西方人在19世纪甚至20世纪津津乐道的百年笑柄。德国历史主义学派曾讥讽卢梭的社会契约论没有考古学根据,英国分析主义学派亦曾把法西斯主义出现归咎于卢梭哲学,数典骂祖,振振有词。他们把200年来旧大陆所有的起义、革命都归咎于卢梭,尤其归咎于卢梭以先验反对经验,以逻辑指控历史那一份哲学遗产。

这就把婴孩连洗澡水一起倒掉了。

后人批判卢梭之越位,批判卢梭无边界意识,目的之一,是帮助自己建立一种有边界意识的批判态度,不能以无边界的批判对待无边界意识的批判者。否则,在倒掉婴孩的同时,后人自己也有跳到那盆洗澡水里去的危险。

人类切不断历史,也离不开逻辑。对前者的尊重,构成经验主义的历史态度,对后者的探索,构成先验主义的理想追求。前者是长度,累计人类历史之渊源,后者是宽幅,测量人类自由意志之极限,前者是纵向的积累,后者是横向的扩展。没有前者,即没有时间,没有后者,即失落空间。人类若要向第三维——高度飞跃,进入三维空间,必须经验历史与先验逻辑的共同扶持:前者作轮,提供足够的滑行速度,后者作翼,提供应有的起飞升力。

卢梭之出现,从某种意义上说,即意味着先验逻辑从笛卡儿式的学者书斋,走向社会生后的自由重建。它意味着自由意志的第一次抬头。人类以卢梭为目,才第一次睁开了眼睛,方能打量既往历史,审视既往历史。卢梭是人类的骄子,因为他首先是人类的巨眼。人类藉此巨眼,才能摆脱睁眼瞎的困境,回过头来审视周身上下,才能看见在历史现实的地平线后方,还有一个逻辑重建的广阔天地。卢梭之出现,是人类自身发展史中的重大事件。

让•雅克•卢梭

这一事件一开始,是以突然打断人类历史经验积累的莽撞形式出现的,是以无套裤汉的性格特征出现的。打断者被打断,颠覆者被颠覆,法国革命失败,才教会这个自由意志的无套裤汉必须尊重历史,尊重经验主义的绅士风度。反过来也是这样。经验主义惊魂沉定之后,也开始尊重先验主义的开阔视野,与之握手言和,共同创造历史。法国革命以来的200年,如果说,它的进步幅度远远超过人类以往历史任何一个等长阶段,200年超过2000年,这就是经验与先验、自由与必然、逻辑与历史共同创造的结果。法国大革命在《人权宣言》中颁布的那些原则,已经成为200年后人类共同生活必须遵循的文明准则,它已经从先验变成了经验,沉淀为人类历史积累层中最可宝贵的一个层面。如果要从人类最近200年的文明积累中抽去这一层面,那么整个近代文明的大厦必然倾塌,成为经验积累的一堆残片。在这种时候,人们就会发现,先验已经溶入经验,经验已经容纳先验,双方已经共同创造了近代文明的历史。这一部历史可以为两种相反立场所用。一部分人们可以以此认为法国革命已经失败,另一部分人们可以以此论证法国革命已经胜利,而且永生;但是,不能设想,当第三部分人们一定要从经验积累层面中剥离出原来是从先验源头流动过来的那一部分,还经验于先验,欲置死地而后快,他们还能够与自诩的经验主义立场相统一?他们可以这样做,但是当他们这样做时,首先就违背了经验主义的要旨:承认并尊重以往历史的不可中断。

先验与经验交锋,历史与逻辑互动,必然与自由融合,这是法国革命后人类精神生活一种最可贵的趋势,也是启蒙运动分裂之后留给19世纪、20世纪人们最可宝贵的遗产。正是在这个意义上,我们方能理解黑格尔在启蒙运动之后的殚精竭虑:他为何提出人类史当是一部从必然王国向自由王国的飞跃史?他为何留下那句睿智无比的格言:“凡是存在的,都是合理的;凡是合理的,都是存在的”?他的这句格言如今已被到处引用,引用得过滥过俗,以致模糊了黑格尔的原意。黑格尔原意有着当时具体针对性,是站在第三维高度上发言,凝结着他综合启蒙运动分裂、法国革命失败的良苦用心:“凡是存在的,都是合理的”,总结的是经验论、洛克、伏尔泰;“凡是合理的,都是存在的”,总结的是先验论、笛卡儿、卢梭。尤其是后一句,黑格尔已天才地预见到:先验论先与历史对抗,继而转化为经验的形式、经验的结果,最终也能够进入历史。

因此,我们可以毫无愧色地说:法国革命以来的这部200年史,是先验论与经验论共同创造的历史。法国革命200年以后的历史,也必然是先验论与经验论共同创造的历史。

二、解构与建构平等对话

卢梭提出的另一个挑战性问题,是文明解构与文明建构的关系问题。

卢梭之出现,使人们意识到,历史进步是由文明的正值增长与文明的负值效应两条对抗线交织而成。前一条线导向人类乐观的建设性行为,后一条线导向人类悲观的批判性行为甚或是破坏性行为。前者维护既成的文明结构,只同意添砖加瓦,不同意根本改造,并坚信随着文明的正值增长,文明内部即使存在有一开始盲目进入而造成的起点弊端,也会随着后补改进而逐渐消失。后者则怀疑已然状态的第一层基面出于非理性的盲目,文明一起步就意味着这些盲目因素的历史化、扩大化过程,因此,他们拼命抗住伏尔泰进步时钟上的指针,要求拆卸这一时钟表面后面的机芯,而不是改变表面上的刻度。也就是说,他们要求从文明的根部而不是从文明的现状来批判,并在这种批判中将文明解构后再来一个重新建构。(此处出现理性与非理性的吊诡:伏尔泰哲学表面上是理性的,然而他对历史的宿命论态度,表明他骨子里具有怀疑论的非理性倾向;卢梭以非理性的面目出现,但他对文明起源的审视态度,证明他具有强烈的理性化倾向。故而我始终拒绝用理性与非理性的分析框架来划分伏尔泰与卢梭,一如我始终拒绝用保守与激进的分析框架来划分这两者的政治主张。当然,这种拒绝并不排除在具体问题上使用理性与非理性的概念。我想,马克斯·韦伯之所以使用价值理性与工具理性的分析框架,而不使用现成的理性与非理性的对分法,凝集着他在方法论上的良苦用心。这种良苦用心对后人的启迪意义,就在于像韦伯这样的思想家,当他们构思一种分析框架时,首先避开了什么,而不是首先创造了什么?)

卢梭出现以前,未必没有文明解构者及其解构事件。如历史上的奴隶起义、农民起义、早期雇佣工人起义,都有过“焚书”举功。只不过他们是盲目的、不自觉的“文明解构者”。卢梭出现以后,从两个方面结束了这种状态,或延伸了这种状态。一是文明解构从盲目走向自觉,第一次拥有理论根据;二是文明解构从底层群众扩及到知识分子,一部分知识分子从后院放火,参加院外解构队伍,如1793年共和二年的“文化革命”,如1968年从法国起源然后席卷欧美大学校园的“五月风暴”。这种文明建构与文明解构的冲突贯穿于整个文明史,使人类文明进步始终处于一种两极张力的紧张状态,并由此获得动力,在两极之间摇摆前进。历史上绝大多数思想家都属于文明建构的行列,只有极少数思想家在当时敢冒天下之大不韪,提出文明解构的主张。这两种思想家对文明进步扮演着不同的功能角色,前者如蜜蜂,忙于采花酿蜜;后者如蚯蚓,拱松文明的根部土壤。两者功能都不可缺少,但也不可相互取代。一般说来,前者务实,重视操作,容易流于保守;后者高远,重视理想,容易出现凌空蹈虚的失误。文明解构从思想进入实践,这样的历史时期并不多见。但是一旦进入,那将是整个社会逸出常规的非常,运动。为了对抗常规运动的巨大惯性,它有可能冒险打开潘多拉的盒子,打开那个被常规禁忌封存着的危险能源——底层社会骚动不安的反叛激情,造成大众参预的猛烈局面。这时候,或在这之前,如果这个社会的精英文化能够及时吸纳、整合下层参预能量,政治制度能够吸纳、整合社会参与冲动,那么,这个社会或能争取到一段长时间的改革期,从容吸收、消解文明解构的爆炸性能量,化对抗为对话,化危机为机会,建立起解构与建构的文化性对话,社会性交流。文明结构本身也能渡过这段危险时期,进入逐步完善的自我改进机制。反之,则一发而不可收拾,改革变成革命,文化性对话变成政治性全面对抗,最后触发一场文明结构的全面解构,如1793年巴黎街头出现的轰轰烈烈的局面,那就难免出现江河横溢,人或为鱼鳖的重大悲剧。在这一方面,法国启蒙运动的吸收能力和法国政治制度的整合功能,不尽人意,都未起到应起的作用,留下了深重的教训。在这个意义上说,法国革命之所以爆发,爆发后突破社会革命、政治革命的特定界限,进入革“革命”的命的激进化、全盘化的白热阶段,确实不能完全归咎于卢梭思想和罗伯斯庇尔个人,或归咎于雅各宾专政单一方面。

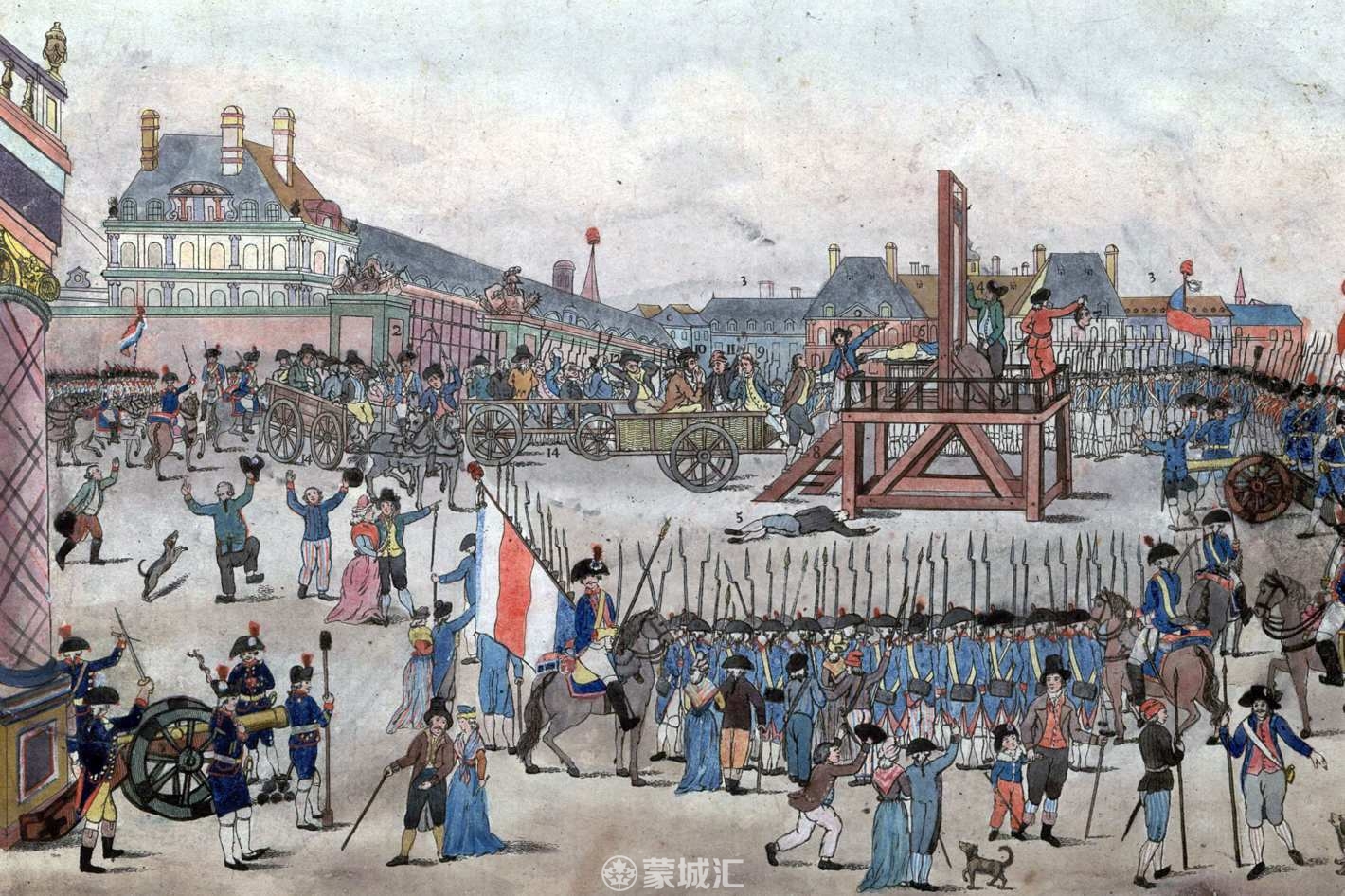

1793年,法国国王路易16上断头台

法国革命未能建立起文明解构与文明建构的平等对话,双方都付出了惨重的代价。革命后,经过几代人的自然淘汰,社会分裂和情绪冲动逐渐平息,法国人开始正视大革命的起因和遗训,并将这种研究成果用于社会对话的制度建设,才出现了长期稳定的和平局面。当然,文明解构与文明结构的冲突依然存在,柏格森、萨特、加缪乃至今天还活着的德里达,他们对文明结构提出的当头棒喝,兜底质问,不知要比卢梭当年深刻多少倍,强烈多少倍。但是,两者的关系由于建立了平等对话,却从恶性对抗进入了良性互补。文明建构与文明解构之间的千年阻隔被打通后,前者能够不断听到来自后者的呼喊,随时修正文明增长造成的负面效应;后者获得合法化、社会化身份,也就遵守与前者和平对话的社会法则,从武器的批判转向批判的武器,再也用不着诉诸暴动,诉诸极端行动。到这个时候,法国人才可以松一口长气,放心地说一声:“我们终于结束了法国革命,马拉、丹东、罗伯斯庇尔即使起而复生,也是英雄无用武之地。”

从恶性对抗到良性互补,卢梭提出的问题,法国人用了将近两个世纪的时间才找到了解决这一问题的合适途径,终于在二者之间建立了平等对话的社会机制。这一历史过程及其教训,值得其它地区、其它国家的人民念之思之。

三、价值理性与工具理性相互界定

卢梭留给后人的最大问题,是如何评价他与启蒙运动的分裂,如何评价他在那场分裂中苦心经营的那份价值理性?卢梭的价值理性,首先是以对抗启蒙运功主流学派的工具理性的形式出现的。这场分裂,当然是启蒙运动当事人的不幸。然而同样由于分裂,后代人的眼界却大大拓宽,得到了启蒙运动的双份遗产。价值理性与工具理性的早期对抗,可能是近现代大陆政治思潮与英美政治思潮分道扬镳的起点。本书集中探讨了价值理性在法国革命中过于泛滥的祸害,但是,本书限于篇幅难以申述的另一部分史实,也会说明价值理性与工具理性不可偏废,两者必须兼容并举。以罗伯斯庇尔的形式再现价值理性的一家独大,或是以反卢梭的形式造成工具理性的一家独大,都将给人类文明的健康发展造成偏残畸形之后果。欧陆先验政治思潮有它的克星,英美政治思潮也有它的克星。由于英美政治思潮偏重工具理性,拒绝价值理性的终极关怀、目的追问及道德热情,英美经验政治思潮占优势的国家和地区,普遍发生社会性精神危机与政治冷感症,因此才发生新左派运动和法兰克福学派对英美政治从左翼立场出发的批判运动。两方面的史实说明,卢梭的价值理性与启蒙学派的工具理性,应该构成人类精神平行飞跃的双翼,两者之间的相互对峙,相互解毒,可能是文明社会健康发展的较佳模式。既然是相互对峙,道德理想主义的边际界限在哪里?或者换一个问法,在政治生活中,价值理性相对工具理性,究应定位在哪里?

我的看法是,价值理性应该定位于社会,而不是定位于国家,定位于政治批判,而不是政治设计,定位于政治监督,而不是政治操作。

近代化是理性祛除神学巫魅的历史过程。近代政治理性化,当应是中世纪神学政治论的消磁过程,也应是卢梭式政治神学论的消磁的过程。与此同时,近代化还应是人的道德尊严高扬过程,因此,近代化的另一方面,则应是接受卢梭—罗伯斯庇尔精神遗产的过程。谁来接受这一精神遗产?怎么接受这一精神遗产?宗教神学来承担,伦理学来承担,政治哲学来承担。政治哲学应该与前二者携手,唯独与政治学分手,成为“非政治的政治学”。政治哲学退还政治学之本位,纠正本身之越位、错位,才能克服反异化理论在这里走向本身异化之弊病,找到自己的位置。在此前提下,政治哲学从人性本善的高处进入,开辟社会、文化、政治的批判层面,从外界进入与政治学操作过程的接触锋面,与之交锋、交流;政治学从人性本恶的低调进入,开辟制度约束的规范层面,承担政治操作的行为功能,同时承认并接受来自界外的批判层面;这两个层面前者在上,后者在下,前者在左,后者在右,前者在野,后者在朝,方是各自的边界划定,各自的动态范围。

道德理想主义的价值理性,在边界限定以后,才能在近代化社会健康发展,也应该在近代化社会健康发展。卢梭思想作为18世纪的精神早产儿,在那个时代的社会实践中,可能意味着对近代化潮流的反动。但是,它在20世纪经过工业社会、后工业社会的污水排灌以后,又可能梅开二度,绽开它新的花朵。作为现代社会批判运动的价值资源,而不是政治蓝图的乌托邦设计,让·雅克·卢梭的名字,是可以也应该获得第二次生命。

四、政治神学论的消亡

在确定价值理性边际界定以后,本书最后一点篇幅,可以用来讨论本书最先在引言中提出的那一问题了——

如何结束政治神学论?

结束政治神学论的答案,可能就在政治神学论的清理过程之中。

近代政治神学论是中世纪神学政治论的变相延伸。基督教千年王国的道德理想,在它放弃神学形式以后,第一次把握住了此岸世俗政治的具体运作。它是以牺牲形式为代价,赢得了在历史实践中的实质性进展。它得了一次大便宜。神学政治论过渡为政治神学论,撇除这一过程中具体的历史内涵,仅从政治思维的逻辑演变而言,大致经历有这样三个环节:

1、视人类历史为一幕漫长的道德悲剧——历史进展即意味着道德沦丧,因而要求截断已然,重写应然。重写之历史,则是道德救赎之进展,新历史的终极目的,是道德悲剧变为道德喜剧的——道德理想国的建成。也就是说,政治神学论首先起步于把历史道德化;

2、重写历史拯救危亡的道德热望,寄托于超凡脱俗的个人:或圣贤,或先知,或半神半人之奇理斯玛。个人横空出世,先对政治国家施行道德改铸,然后藉道德国家之权威,推行“公共意志”,强行改造世俗社会。也就是说,在历史道德化以后,紧接着的就是政治国家的道德化;

3、政治国家合法性奠基于“善”,而不是独立于“善”,由此获得道德霸权,因而有理由以“善”凌“恶”,凌驾于“恶”之社会。这就出现政治国家高踞于而非服务于市民社会态势:政治国家居高不下,以道德鸟瞰的方式裁夺市民社会。这种道德裁夺,当然有断头台暴力作后盾——“没有恐怖的美德是软弱的”,然而它确有区别于历史上其他专制暴政的另外一面:暴力有道德语言为根据——“没有美德的恐怖是邪恶的”。暴力在道德语言中为自己开辟道路,它的扩张能力远远超过历史上仅有暴力没有道德美感的专制暴政,它能够从人的外在行为进入人的内在心灵,使被统治者心悦诚服地与统治者合作,内外结合地改造自己,改造他人,直至改造市民社会的每一个细胞原子。这种内心统治法,即卢梭所设计罗伯斯庇尔所推行的“第四种法律”——没有成文可寻,却“镌刻在每一个人内心深处”——特拉西和拿破仑正确地称之为行“ideologie”,英国人正确地称之为“ideo-logy”,即“意识形态”。意识形态裁夺市民社会,并为市民社会所接受,是历史道德化、政治国家道德化的必然结果。最终出现的,是卢梭社会化学工程的终端结果:市民社会终为“恐怖美德”所化,形成整个民族从政治国家到社会细胞通体祛魅入巫——意识形态化。

在上述逻辑三环中,第一项逻辑不可能消亡,也不会消亡。尽管它把历史道德化,是混同了应然判断与实然判断,混同了价值世界与事实世界。只要历史存在一天,就应该允许一部分人,每一天都能对历史进程提出道德化的要求。这一部分人通常是近代人文知识分子,他们是古代僧侣的遥远后裔。他们对历史已然状态的抽底追问,他们对社会现实的道德呼吁,是人类精神财富中最值得珍惜的一部分。历史进程应该兼顾从这一部分人中发出的道德要求,才有可能左右兼顾,不把世俗化进程推进得那样蛮横,那样独断。本书之所以在否定卢梭政治哲学以前,尽可能充分肯定卢梭的道德关切,苦心作意,即在于此。同理,本书之所以不在一般意义上否定道德理想主义,而是着力于批判意识形态化的省德理想主义,也是属意于此。

那么,能够做的文章只能从道德理想主义与政治国家的脱钩开始,从转变政治国家的道德理想主义的功能与方向开始。从这里开始,结束的就不是政治,也不是神学,而是政治与神学的分离:还政治于政治,还神学于神学,政治独立于“善”,神学或道德理想独立于“政治国家”。一旦实现这种独立,消亡的就不是政治,也不是神学或道德理想,而是政治神学论及其历史性的祸害——意识形态。

要实现这一分离、消亡,当然需要政治的、社会的、乃至经济的多方面条件。仅从知识分子这一端而言,他们似应对传统的政治思维首先完成某种自我转折,自我调整。政治神学论的出现,是从追求观念统治而来,知识分子是始作俑者,尽管他们后来身受其害。卢梭是知识分子,罗伯斯庇尔是知识分子,拿破仑确有理由把知识分子称作观念分子、意识形态分子,(ideologues)。每一个具有精神追求的知识分予,如果对此没有边界意识,就是一个潜在的雅各宾党人,潜在的法西斯分子!他的精神追求越执着,他的意识形态潜能就越强烈,他的存在方式就越危险,越富侵略性。对应前述政治神学论得以发生的三项逻辑关联,知识分子的政治思维乃致角色定位,是否应从下列三点开始转折?

1、对历史的道德化要求,应从先验目的论转变为经验过程论。这一转变不是放弃理想主义,而是改变理想主义相对世俗形态的存在方式:从居高临下转为平行分殊,从空间扩张转为时间延伸。至善理念永远是可近不可即的目的,目的只有相对于过程才有意义。过程不是既定目标的当下空间,而是先验与经验相伴相生的时间延伸。只有把道德要求从空间化为时间,才能切断观念形态走向意识形态的通道,才能避免道德理想变为一家独大一时横溢的道德灾变。

2、对政治的道德化要求,应从谁来统治(Whogovern)转变为如何统治(Howgovern),从哲学化统治,转变为技术性统治,以垂直上下的道德增压转变为平铺制衡的制度规范,以制度规范领袖,而不是让领袖凌驾于制度,在制度外搞“广场短路”。制度规范独立于“善”,独立于道德观念,以不善为大善,以非道德为最道德。制度独立于“善”,却是“善”的固态凝结,是政治体系内部道德要求的集中体现。一句话,永远放弃自柏拉图以来的“哲学王”梦想。

3、至于道德理想主义本身,作为一种批判立场,应从制度层面退出,在制度层面外安营扎寨,建立政治批判系统。制度操作体现实然,政治批判体现应然。制度形成过程内部已凝结有固态之“善”,制度操作过程的外部环境又处于政治批判之“善”的液态包围之中。内受制于规范,外受制于批判,政治国家才能最终改变对市民社会的凌驾态势。道德理想作为批判功能而使用,并不是作为政治国家凌夺市民社会的张本而使用;道德理想是从社会这一端向政治国家施压,对政治国家布以道德禁忌,而不是相反,从政治国家这一端向社会施压,对社会施以道德禁忌。

经此三项转折,尤其是第三项中道德理想主义在角色功能上的转换、施压方向上的转换,道德理想主义才能最终与政治神学论脱钩,不为专制所用,反为民主所用,不为意识形态所用,反为消解意识形态所用。道德理想主义与政治神学论脱钩之日,即为意识形态消亡之时。

事实上,近代意识形态发展到晚期,已腐败为既无理想又无道德的赤裸裸主义,是道德与理想的双重对立之物,与当初法国革命1793年的道德美感不可同日而语。它是变种,又是孽种。时势所易,道德理想主义必然与政治神学论脱钩,必然是以近代意识形态的对立批判者的方式,重新出现于当代社会。正是在这个意义上说,洗干净的孩子是孩子,而且是更值得珍惜的孩子。

让我们套用罗伯斯庇尔的卢梭语式,作为本书的结语,作为本书作者对这两位18世纪道德英雄的祭奠:

“不,罗伯斯庇尔,死亡不是长眠,死亡是不朽的开始;”

“法国革命中的卢梭应该死,因为法国革命后的卢梭需要生!”

本文选自朱学勤《道德理想国的覆灭》一书。